在中交養護寧夏工程公司寧夏高速公路日常養護項目經理部,有這樣一個家庭,一家三代養護人,用對公路養護事業的熱愛,守護著六盤山下蜿蜒崎嶇的條條公路的故事。

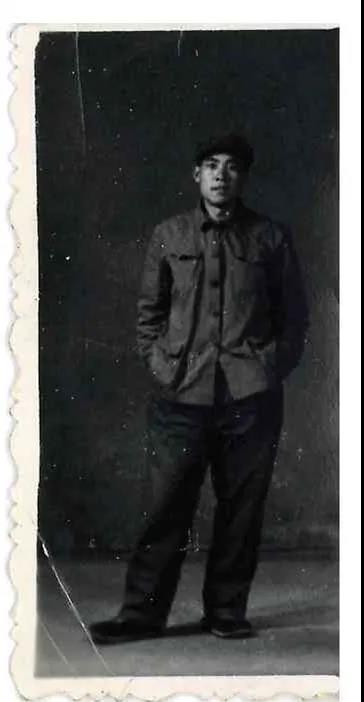

爺爺蔡應選1957年參加工作時,正是寧夏公路事業的起步階段,全縣公路都是沙土路,路上跑的也都是些牲口車。那時候,道路簡單,養路工的工作卻不簡單,上路養護靠走路,一出門就是一整天,午飯都是自己帶的干糧,大伙就坐在路邊吃。寒來暑往,條件雖然很艱苦,可是憑借著他們這些老一輩公路人的拓荒精神,日復一日的無言堅守,年復一年的辛勤奉獻,逢山開路、遇水架橋,撐起了固原最初的交通路網。

道班工作服襯托著一張張黑黝黝的臉龐,粗糙干裂的雙手布滿一層層堅硬的老繭,春風吹裂的嘴唇訴說著不悔的決心,飛沙打紅的雙眼露出無悔的目光,不知疲憊的身影常年與公路相伴……這就是早期養路人平凡淳樸的形象。

70年代末80年代初,當改革開放的春風拂遍神州大地,一條一條柏油路在寧夏建成通車。父親蔡振國在這時接過爺爺的接力棒,成為名副其實的“道二代”,隨著公路養護裝備提檔升級,拉沙子的人力兩輪車換成了拖拉機,手鏟人背的勞動方式也被小型鏟車、自卸車取代,壓路機的出現更是減少了道路波紋斷裂的問題,中午也可以坐拖拉機回家吃口熱乎飯了。蔡振國常對兩個兒子說,他最自豪的事兒,就是親眼看著寧夏第一條高速公路銀川—平涼段建成通車。

在蔡金寶、蔡金鵬兄弟倆眼里,父親的工作很平凡,但父親干的很用心。早出晚歸是工作常態,小時候他們還沒起床爸爸已經上班了,而晚上往往還沒等到爸爸回來,他們已經睡著了。從事公路養護工作三十幾年的父親蔡振國每天風吹日曬,但卻經常對他們說:能成為一名養路工人,他無比自豪。

父親對工作的熱愛和敬業精神,深深影響著兄弟倆。2008年,兄弟倆相繼接過接力棒,繼承祖輩、父輩的衣缽,繼續從事著公路養護工作。如今他們熟練的駕駛壓路機、半掛車、清障車和除雪車,修補坑槽液壓工作站更是一把好手,兄弟倆共同守護著這條世代養護的六盤山下的高速公路。

時光流逝,歲月變遷。不變的是養路人對公路事業的忠誠。祖孫三代四位養路人,他們在不同年代選擇了相同的人生道路,共同守護著寧夏南部山區的國省干線公路。這個普通的家庭時刻把心放在路上,把路放在心上,用真情和汗水在寧夏南部山區的條條公路干線上演繹著一曲愛路 護路之歌,也見證了寧夏南部山區國省干線公路62年來的輝煌成就。正是有了像他們這樣的養路人,一家三代守護公路的溫情和堅守仍在延續,對公路事業獨有的情懷和精神得以傳承,公路養護事業的發展更能健康長久、昂首前行。

|